做了十多年的农业记者,一直关注大米产业。不知道是从哪一天开始,我在抖音平台搜索“大米”时,“老王和他的农民朋友”总是第一个跳出来。关注它的“小黄车”发现:“呦,了不得!销售量达到了24万单。”

我迫不及待地订了一张去往延吉的火车票,准备去看看这个被我“遗漏”的边境小村——马牌村。当然,这冲动不是因为“老王”,而是作为一名农业记者,我迫切地想知道,这位“老王”,作为电商的代表,他真能推动一个村子的变化和进步吗?

(一)苛刻的“老王”

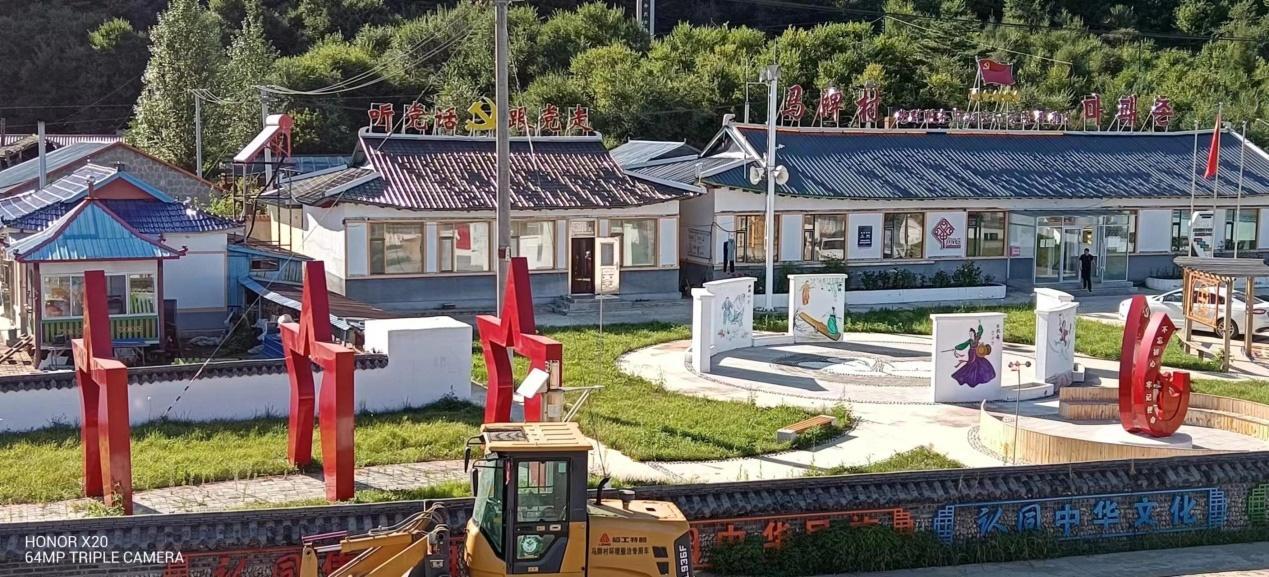

马牌村隶属于吉林省延边朝鲜族自治州图们市月晴镇,素有 “中国朝鲜族农耕文化第一村” 的美誉。

文化浸润下的马牌村 图们市旅游局提供

文化浸润下的马牌村 图们市旅游局提供

正值六月,稻田如翠绿的地毯从脚边一直铺陈到天边。

“老王”和他的农民朋友们正在向水田里放水,以实现深水保温,抵抗并预防突如其来的低温天气。

“老王”是个细心人,他每走过一处稻田,都用测量工具测一下水深是否达到了10-15厘米,看看植株体内幼穗的生长点是否已经淹没在水中,被温暖的水保护起来。

“老王”整天在田里走来走去,长长的测量工具一头已经被泥巴糊住了。农民们常笑话“老王”迂腐,唯书本是从,因为对于这些种地的“老把式”来说,眼睛就是一把尺子,根本不需要整天拎个尺子比比划划。

“老王”从来不会因为这些嘲笑而改变自己的行为,他知道,只要那把尺子总是在田里插来插去,农民们的眼睛就会更准确。谁也不敢有一丝懈怠。在“老王”的认知里,好吃的大米,健康的大米,绝不是加工出来的,而是踏踏实实种出来的。“老王”相信,没有日复日、年复年的严苛管理,任凭谁也做不出最好的大米。

就这样“老王”家的农民一年四季都很忙碌,大家顶着一顶写着“马牌”字样的草帽在田间行走,像一群移动的稻草人。

“老王”的水稻田 李娜摄

“老王”的水稻田 李娜摄

“老王”名叫王石,是个半路转行的“农民”。每年春种之前,他都会带着几个“老把式”寻访科研单位和其他地区种得好的地块,综合自己地块的各种因素,不断调整水稻田有机肥的施用。“老王”总说:“这就和养孩子一样,在他长身体的时候,我们能做的就是把最好的食物,最安全的食物,最充足的食物及时提供给他。”

经过几年的研究和摸索,“老王”和农民们研究出来一套非常实用和科学的有机种稻方式。

每年秋收之前,附近十里八村的农民都来“老王”这里参观,学习他的有机种植方式。

奇怪的是,即使“老王”毫无保留地把所有技术和经验都教给了那些农民,每年,他们生产出来的水稻在经过物理试验,化验,人工盲评几道对比大关之后,在口感上还是与“老王”的地块相差很多。

去年刚来“老王”家帮忙的“看水员”刘刚在一次闲聊时这样说:“老王”给我的技术和经验一点都不差,确实是毫无保留,但是,我还是没有种出他这样的大米,所以,我来当“看水员”除了挣钱,更多的是想知道“老王”种田,是不是有秘方。这两年我发现,我们种不出“老王”家的米,和土地、水有很大关系,“老王”家的土地,养了太多年了,已经养肥了,他家的水,在河流上游,是长白山天池水源,这也是优势,最重要的,还不是这些,而是‘老王’种地太精细了,这种精细程度,是很少有人做到的。”

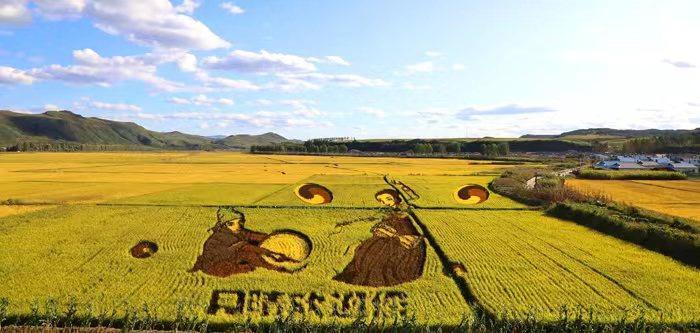

“老王”的稻田画 李娜摄

“老王”的稻田画 李娜摄

(二)有故事的“马牌”

“老王”借助“抖音”让马牌村的大米火了,马牌村的大米又让马牌村旅游火了。马牌村的旅游又让他的故事被更多人知晓。

马牌村坐落于最美国道G331吉林段,是G331国道上216个边境村之一。

除了自然边境风光之美,马牌村“二十四块石”遗址也十分受人关注。“二十四块石”遗址坐落在图们市月晴镇马牌村三队。遗址东西长10余米,南北宽约7.5米。础石原位是:东西并列三排,每排纵向排列8块础石。础石为不规则的五边长柱形,石高90厘米,最大直径65厘米,最宽石面为90×45厘米。

马牌村“二十四块石”图们市旅游局提供

马牌村“二十四块石”图们市旅游局提供

据专家考证,“二十四块石”始建于渤海国时期,继续沿用于辽金时期。与敦化市郊、海青房、官地屯,腰甸子等处的渤海“二十四块石”遗址基本一样。

历史文物专家对“二十四块石”的用途进行了考证,目前有三种解释:第一种是渤海王室的纪念性建筑物;第二种是驿站建筑;第三种是死于外地的渤海王族,其灵柩归葬于王室墓地时,沿途不得着地,所以才有二十四块石设施,以备临时停放灵柩之用。

马牌村“二十四块石”图们市旅游局提供

马牌村“二十四块石”图们市旅游局提供

悠久的历史,让“马牌”有了文化厚重之感,抗美援朝的英雄故事,让更多游客对这个小小的村子生出了敬意。

陈曾吉的故事,在马牌村家喻户晓,早已成为马牌村的精神被一代一代传承着。

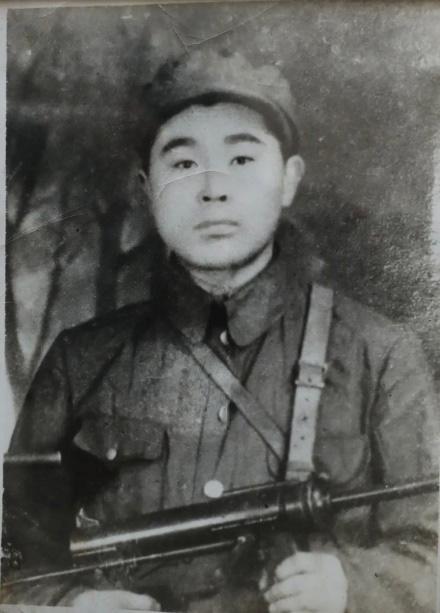

1930年,陈曾吉出生在吉林省延边州。陈家孩子多,家里很穷,衣食不周。年少的陈曾吉长得英俊,又很仁义,处处让着比自己小的伙伴,也特别喜欢帮助别人,村里人都很喜欢他。1947年,时年17岁的陈曾吉离开家乡参军入伍,直至1947年,陈曾吉从前线寄回最后一封家信后,便再也没有了消息。家人后来只听说,他作战很勇敢,参加过解放战争很多大的战役,一直打到了海南岛。

不幸的是,就在1955年的一个夜晚,同样作为志愿军战士参加了抗美援朝战争的陈曾吉的五叔,因为负伤回国疗养,他第一时间把一张陈曾吉和战友的合照送回了老家,与照片一起送到的,还有他早已牺牲在朝鲜战场的消息。

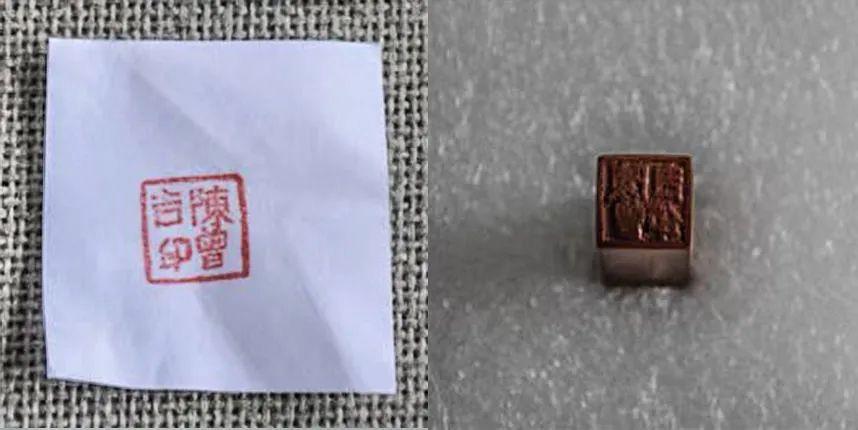

当时,陈曾吉是侦察排的一个班长,在一次侦察中深入敌军控制区遭遇埋伏,整个小队全部牺牲,无一生还。跟着后续部队前进的五叔,在死人堆里看到了陈曾吉的尸体,悲痛地把他和其他战友就地掩埋了。为了将来能有机会带这些烈士的尸骨回家,五叔还把陈曾吉的军装和印章同时埋在了他的身边。

翻拍陈曾吉烈士生前照片 图们市宣传部提供

翻拍陈曾吉烈士生前照片 图们市宣传部提供

印章 图们市宣传部提供图片

印章 图们市宣传部提供图片

踏着哥哥的足迹,陈家余下三兄弟先后要求参军入伍,因为要留下一个儿子照顾年迈的父母,最后只有陈虎山和陈虎吉如愿参军。从此,完成兄弟心愿,找回兄弟尸骸成为陈家人最大的心愿。

既是兄弟,也是战友。陈虎山、陈虎吉追随着陈曾吉的脚步,踏上了朝鲜战场。遗憾的是,直到他们跟着入朝作战的志愿军撤离时,也没找到掩埋陈曾吉的地方,更没找到那枚印章。

战争是残酷的,陈家父辈、子辈一共7人赶赴了朝鲜战场,6人都牺牲在战场上。

虽然儿子们永远无法再回到自己的身边,但陈曾吉的母亲仍然盼望着儿子的尸骸可以归于故土。这样的心愿陈家人足足等了70年。陈曾吉的母亲临终唯一的嘱托便是将自己火化时,一定要找延边州烟囱最高的火葬场,因为这样,她化作一缕轻烟时,才能走得更高看得更远,能找到她丢失在朝鲜战场的儿子。

翻拍陈曾吉烈士证明书 图们市宣传部提供

翻拍陈曾吉烈士证明书 图们市宣传部提供

2014年3月,第一批载有437位在韩志愿军烈士遗骸的飞机降落沈阳桃仙国际机场。已经定居在郑州的陈虎山从新闻上听说了烈士归国的消息,心里“咯噔”了一下。

事实上,陈曾吉烈士的遗骸就入殓在编号“022”的棺椁中,但由于信息不全,遗骸的身份一时间难以辨认。

直至2019年清明节前夕,有关部门才从连续六批归国的数百位烈士遗骸、上千件烈士遗物中,找出24枚刻有个人名字的印章,并发动社会力量为魂归故里的烈士们寻亲。

幸运的是,陈曾吉的印章就在其中。随着印章一同出现的,还有这样一条烈士线索:陈曾吉,男,吉林延吉人,1930年5月出生,1950年牺牲,生前部队不详。

为了更准确地确认烈士身份,当年8月,在郑州市金水区退役军人事务局的陪同下,陈虎山和儿子陈美善在郑州做了DNA信息采集。经确认22号棺椁里的遗骸和他们存在生物学亲缘关系。

2019年9月29日,陈美善陪着父亲来到沈阳抗美援朝烈士陵园,与其他5位烈士的遗属,在社会各界代表的共同见证下参加了认亲仪式。在刻有19万抗美援朝烈士姓名的英名墙上,80岁的陈虎山终于找到了陈曾吉的名字。

相别七十载,兄弟二人终于有机会以这种方式“再见”。身着志愿军军装的陈虎山挺起胸膛,向着英名墙立正敬礼,将一束花摆在墙下。

除了鲜花,陈虎山还特意带了一个绸缎包裹,里面包的是那张陈曾吉留给家人的唯一相片。

2019年9月29日,陈曾吉烈士弟弟家属在沈阳抗美援朝烈士陵园英名墙上寻找陈曾吉名字 图们市宣传部提供

2019年9月29日,陈曾吉烈士弟弟家属在沈阳抗美援朝烈士陵园英名墙上寻找陈曾吉名字 图们市宣传部提供

时隔一年,2020年7月1日,陈虎山在儿子的陪同下,再次来到烈士陵园与兄长见面,回家两个月后,陈虎山去世。

陈家七口保家卫国的故事和精神,一直在马牌村村民间流传,其精神也一直鼓舞马牌村一代又一代的年轻人。就在马牌村的老屋里,烈士陈曾吉的照片一直挂在墙上,几十年来一尘不染。那张木框的黑白照片上,年轻的战士眼神坚定。

山水间的最美边境村,水稻田里的农耕文化,二十四块石的沧海桑田,陈家老屋里的爱国情怀……

有故事的“马牌”,面临着再次升级和完善,2023年,图们市月晴镇马牌村以延边州城市旅游转型为背景,依托G331国道精品旅游路线,结合沿图们江旅游观光带的总体思路,申请了2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元及扶持壮大村集体资金30.15万元,打造了图们市月晴镇马牌村民宿项目。村里对4所老旧闲置房屋及一间烧烤店进行改造升级。村子里的朝鲜族风格更为凸显。马牌村也被列入第三批中国少数民族特色村寨之列。

(三)神奇的“北铺”

马牌村的大米是从2017年酝酿改变的。那是“老王”来村里的第一年。

“老王”成年后一直在外地创业,结婚生子很晚。自从有了孩子之后,“老王”开始为入口的食品安全和质量忧虑。在考察了多年以后,“老王”权衡利弊和朋友们一起创办了一家专门寻找和销售农产品电商公司——吉林省北铺农业科技有限公司。

“我们要做什么样的企业?”

“我们要种出什么样的东西?”

“我们要过什么样的人生?”

“我们要做什么样的人?”

在经历种种思考后,这群“70后”“80后”的创业从小切口,从人人关注,家家需要的大米开始。

他们先是考察土地,然后寻找水源,再然后了解栽培技术,摸爬滚打中,找到了自己的定位。而“老王”在寻找土地的过程中,实现了人生最大的蜕变。

带农民们种稻,帮他们卖米。

2017年,“老王”正式入驻马牌村,在马牌村原有的有机大米基础上扩大有机基地的种植面积,从2000亩一直扩展到现在的8000亩。

大米种得好,更要卖得好。

年轻人利用他们对互联网的熟悉,开始把销售力量向互联网转移。他们先是通过今日头条的平台免费送大米,以好的口感体验,换取马牌村大米的口碑。小伙子们每天在网上送出3000多件大米,每日广告曝光率达到30余万次,月传播量1000余万人次。再后来,他们通过先免费品尝后购买的形式汇聚一批长期食用马牌村大米的会员客户。

8年里,“老王”和他的“北铺”团队,又连续开通抖音、快手、视频号等视频平台账号,通过好米一斤一斤卖的形式推广马牌村大米,一天实现成交5000-10000单。

好米要一斤一斤卖,为什么呢?

这背后是互联网营销的逻辑,更是对人心的熟知。

对于消费者来说,一次购买一斤米,失败成本很低,网友们愿意尝试。就像“老王”说的那样,马牌村的大米敢让大家尝,只要你尝了,就是回头客。所以,卖一斤大米不是目的,真正目的是让你交费试吃。 就这样,马牌村大米一次又一次荣登抖音爆品榜好评榜第一名。

当然,关于为什么马牌村的大米要一斤一斤卖?北铺农业曾经出了“官方”回答:主要是马牌村大米有限,除去会员前期多年订购的需要保留,剩下的才能拿出去推广,也有客商想要几十吨上百吨采购但是基本都拒绝了,因为如果像传统的模式直接批发卖掉,虽然可以赚到短期的利润,但马牌村大米就无法得到持续的推广,如果基地没有持续的增长,会员也没有持续的增多,那么,“北铺”布局打造可持续发展的绿色农业也将会很难实现,马牌村这个边境村的优质绿色农业更得不到全国的重视,所以一斤一斤卖的两层意义,一个是让更多人体验到马牌村的好米,另一方面就是得到更大的曝光量。目前,马牌村大米每天可产生5000-10000单的销量,每天有近100余万次被展示的机会。

当然,销量大增的同时,“老王”和他的“北铺”还有更为远大的梦想,他们希望马牌村能成为全国人民都有认知并喜欢的品牌名村。

“老王”与吉林大学合作的“5T” 智慧生态农场 北铺农业提供

“老王”与吉林大学合作的“5T” 智慧生态农场 北铺农业提供

秒单 不仅是为了好大米更为了支持边境村 北铺农业提供

秒单 不仅是为了好大米更为了支持边境村 北铺农业提供

入夏后,“老王”边种地,边和村里联合搞直播,一天时间,轻轻松松就能销售1000多单,网友们对边境村充满了好奇,也充满了敬意,关注度十分之高,他们除了喜欢马牌大米之外,更希望能为边境村的发展出一份力。

小小的马牌村,注入了年轻的思想,又注入了科技的力量,正渐渐走向全国人民的视线,“老王”和“北铺”的梦想,也和这个小小的、美美的边境村渐渐融合,形成了一个共同的、新的、更美的梦想。

来源:吉林日报·彩练新闻

作者:孙翠翠

初审:马萍

复审:刘晗

终审:张宇